毎年中秋の名月の頃、保育園でも「お月見団子」としておやつに白玉団子を提供しています。

ただ、「もちっ」とした食感である白玉団子は、乳幼児には「誤嚥」の危険もあるため、作り方や形、大きさなどに配慮する必要があります。

実際にこれまでも何度か保育園で作って提供しているのですが、ふと

「子どもたちが食べやすい団子の固さってどのくらいのものなんだろう??」

という疑問が浮かび、今回検証記事を作ってみることにしました。

今回の記事を読んでいただきたい人

- お団子デビューを控えたお子さんのいる保護者の方

- 保育園でお勤めしている方(保育士、調理員など)

- 上新粉と白玉粉の違いを知りたい方

- 色んなお団子を食べたいと思っている食いしん坊な方

- 単純にお団子好きな方

- この記事に興味を持った方

などです。(要するに誰でもOKですよ。)

ただし、今回の検証はあくまで私の一個人的な感想であるため、実際にお団子をお子さんなどに提供する場合などは、近くの大人が子どもの様子を注意して見守っていてくださいね。

検証方法

今回は、6種類のお団子を各2個づつを作っていきたいと思います。

公平性を期すために

- お団子1つの重さは20ℊ

- 火の通し方は「茹でる」

- 茹で時間は沸騰した中に投入後、浮きあがってきてからさらに1分

- ひとつは水に入れて冷ました後すぐにスプーンで切って弾力を確認→試食

- もう一つのお団子は、2時間後にスプーンで切ってみて弾力を確認→試食

とします。

使用する材料

勤務先の保育園では、「白玉粉・上新粉・絹ごし豆腐」を使用した団子を作っています。絹ごし豆腐はお団子そのものを軟らかくふわふわにする目的で入れていますが、上新粉は、団子に歯ごたえを出すことで噛みきりやすくなり、小さな子でも食べやすくなるというメリットがあります。

↑これはこれでとてもおいしく食べやすいと感じるお団子なのですが…

…?あれ矛盾してないか?

↑この疑問も今回検証したくなった理由の一つです。

ということで今回使用する材料は、

- 白玉粉

- 上新粉

- 絹ごし豆腐

- 砂糖(入れることで「もち」の軟らかさを保つと言われています)

- 水またはぬるま湯

の組み合わせで作っていきたいと思います。

6種のお団子 材料の配合

6種類のお団子を作るので、間違えないように番号を振っていきます。

②白玉粉20ℊ・絹ごし豆腐25ℊ

③上新粉20ℊ・絹ごし豆腐25ℊ

④上新粉50ℊ・砂糖10ℊ・水35ℊ

⑤上新粉30ℊ・絹ごし豆腐30ℊ・砂糖3ℊ

⑥白玉粉30ℊ・上新粉20ℊ・絹ごし豆腐70ℊ

以上の組み合わせで、20ℊの団子を2個ずつ作っていきます。

(生地が余ってしまうものもありますが、それは後で美味しく食べたいと思います)

①と④以外は豆腐の水分でこねていきます。

実際に作ってみました

(今回は作り方は割愛させていただきます。)

出来上がった6種類のお団子を順にみていきましょう。

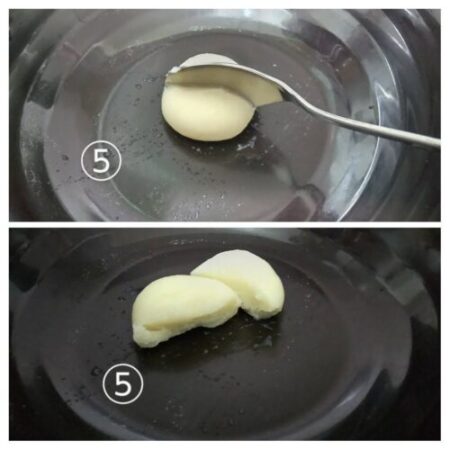

茹で上がってすぐの弾力を確認する

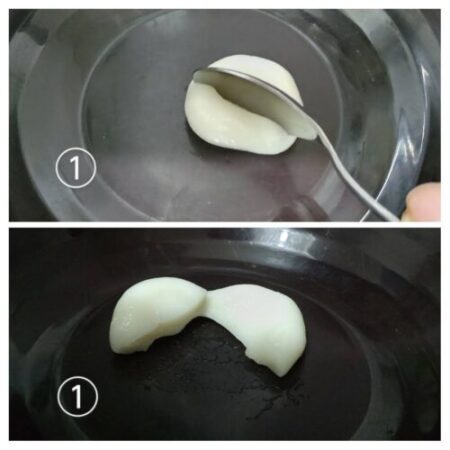

①白玉粉30ℊ・上新粉20ℊ・水45ℊ

勤務先の保育園で作っているタイプ(⑥)の団子に近いものですが、お団子を軟らかくするために使用している「絹ごし豆腐」を水に置き換えて作ったものです。

もっちり感が強く、スプーンで切ることが少し難しい。下の写真からもわかるとおり、多少は生地が餅のように伸びる。

食感は、上あごにくっつく感じはそれほどないものの、もっちりとはしているため、歯にくっつく感じはほんの少しある。お団子としては舌触りも良く、普通においしい。

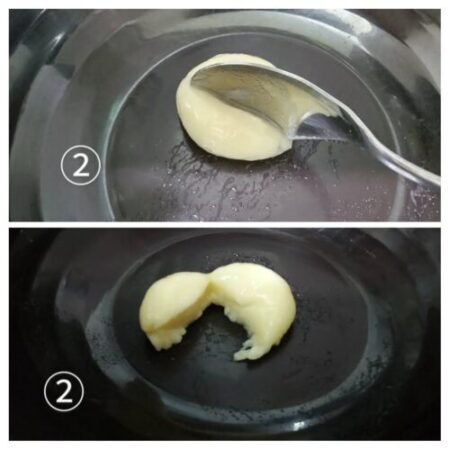

②白玉20ℊ・絹ごし豆腐25ℊ

「お豆腐白玉」という名称で良く紹介されているタイプのお団子です。

もっちり感が強く、スプーンで切っても切り口同士がくっつきそうに感じるほど。

軟らかさもあるが、同時にもちもち感もあるため、小さな子どもや高齢者に食べさせるときには注意が必要でしょう。

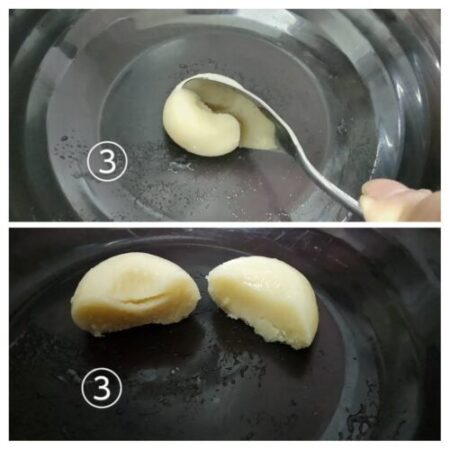

③上新粉20ℊ・絹ごし豆腐25ℊ

白玉粉+絹ごし豆腐で作ると、「軟らかくてもちもちな団子」になります。ですので、歯ごたえのある団子を作ることのできる「上新粉+絹ごし豆腐」の組み合わせはどうかと思い、作ってみました。

上新粉使用ということで、仕上がりも硬めであり、スプーンでも2つに切ることができました。ちょっと硬めな水団のよう。

嚙み切りやすいので、比較的安全に食べることができそうだが、食感が堅いため、好みが分かれそう。

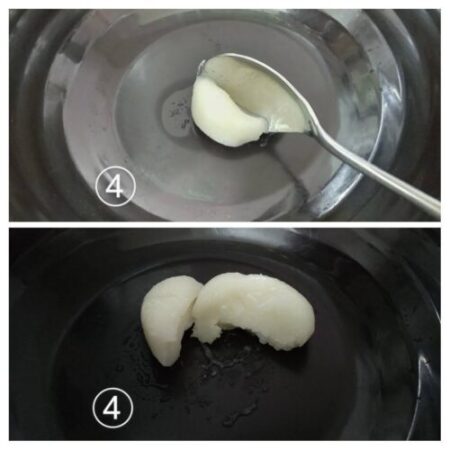

④上新粉50ℊ・砂糖10ℊ・水

「砂糖はお餅の軟らかさを保つことができる」ということで、こちらのバージョンも試しに作ってみることにしました。

スプーンで2つに割ることができるものの、餅というより歯ごたえの強い水団。

③のものとほとんど変わらない印象。

断面がぼそぼそしてるかもしれません。

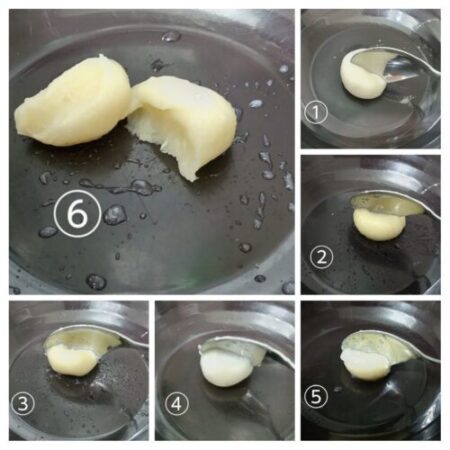

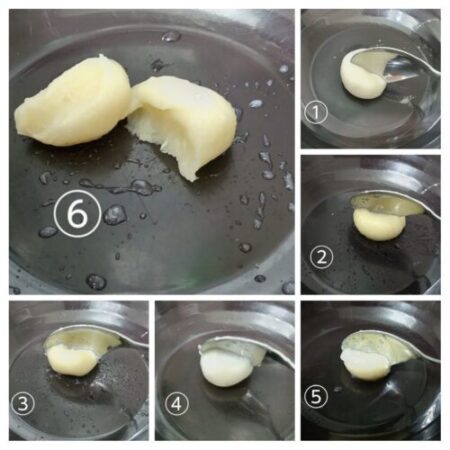

⑤上新粉30ℊ・絹ごし豆腐30ℊ・砂糖3ℊ

上新粉に③と④で使用した絹ごし豆腐と砂糖の両方を入れたバージョンです。

こちらも上新粉メインで作っているためか、スプーンで簡単に切ることができる。上新粉メインで作った3種のうちで最も軟らかく仕上がり、小さな子でも比較的安心して食べることのできるタイプとなった。

茹で時間を少し長めにすることでさらに食べやすい団子になりそう。

⑥白玉粉30ℊ・上新粉20ℊ・絹ごし豆腐70ℊ

こちらはいつも保育園で提供しているタイプの団子の配合です。

白玉粉と上新粉の割合は3:2。やや白玉粉の方が多いですが、こちらはスプーンですぐに切ることができます。軟らかさの中に歯切れの良さもあるため、食べやすい食感となっている。

茹で上がってから約2時間後

時間がたっても柔らかく食べることができるのかを中心に確認しました。

どれも硬くはならなかったものの、上新粉をメインで使用したもの(③④⑤)は出来上がりすぐよりは若干硬くなり、おいしくはありませんでした。

さいごに

今回検証した中では、私(大人)の好みの団子は①②⑥でした。

お豆腐白玉と呼ばれている②はさすが!!柔らかな白玉ですし、もっちり感もちゃんとあります。ただ、幼児が食べる保育園のおやつとしては少し軟らかさが気になるところではあります。

上新粉をメインで作ったものは、歯切れの良さはあるものの、もちっと感はなく、歯ごたえが強いため「だんご!!」と思って食べると、少し裏切られたような気がするかもしれません(笑)これは、調理法や材料の配合を変えることで食べやすくなるかもしれません。

今回の検証結果では、幼児に食べさせる前提で作る団子であれば、

「白玉粉+上新粉」が最も良いのではないか

という結果となりました。水分は豆腐を使っても水を使ってもどちらでも良いのですが、水の方がより歯切れの良さはあるかなという印象です。

また、白玉粉と上新粉の配分も変わればきっと仕上がりの固さも変わると思いますので、こちらもまた検証していきたいと思います。

注意

- 白玉団子など、もちのように粘り気のあるものは2~3歳を目安にデビューさせると良いです。(0,1歳児と2歳児前半はやめておきましょう。)

- お団子デビューは、白玉団子よりも噛み切りやすい、上新粉団子の方が始めやすいです。

- お団子はつるつるしているので、誤嚥を防ぐためにも小さな子には、ざらざらしたきな粉をまぶして提供すると良いです。

- 小さな子には1/2~1/4くらいに小さく切って1カットずつ与えましょう

- 必ず大人が付き添い、「カミカミしようね」など声掛けをしながら見守ってくださいね。

コメント